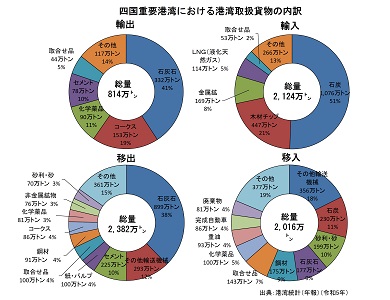

港湾物流の現状

四国の港湾取扱貨物量

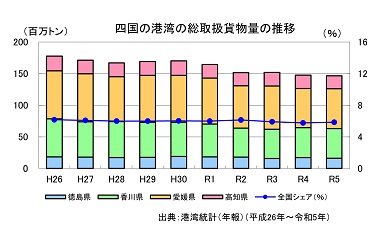

海上で輸送される貨物の形態は大きく2つに分けることができます。ひとつはコンテナと呼ばれる入れ物を使って運ぶコンテナ貨物。もうひとつは液体や原木など、船に直接積み込んで運ぶバルク貨物と呼ばれる形態です。

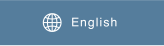

近年における四国の港湾取扱貨物量は約1.5億トン程度で推移しており、全国の約6%のシェアを占めています。

高い海上輸送依存度

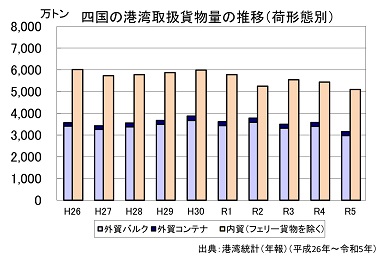

四国の港湾取扱貨物量は、他地域と比較して多いとは言えませんが、一人あたりの取扱量に換算すると約57トンとなり、これは全国で最も高い値となっています。このように四国は港湾物流への依存度が全国的に見て高い地域と言えます。

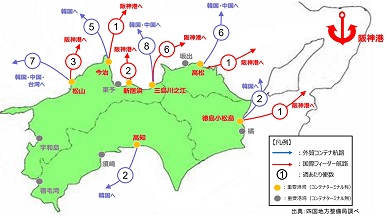

外貿コンテナ航路と国際フィーダー航路

東アジア経済が急速に拡大を続けるなか、日本企業が中国に進出するなど、東アジア諸国と日本との交流が拡大しています。こうしたなか、従来の国内完結型物流から東アジア圏を含めた物流システムへの変化が進んでおり、東アジアと日本の間に定期航路の開設が進められています。

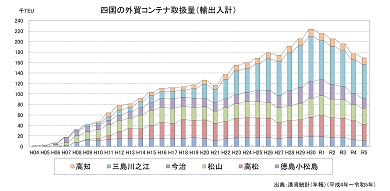

四国における外貿定期コンテナ航路は週30便就航しており、韓国や中国を中心とした東アジア向けが多くなっています。

また、四国と阪神港を結ぶ国際フィーダー航路は延べ週14便あります。

四国における外貿コンテナ航路は平成4年に今治港で初めて開設され、その後、松山港、徳島小松島港などで開設されるなど、外貿コンテナ取扱貨物量は年々増加していましたが、近年は新型コロナの影響などにより減少しています。

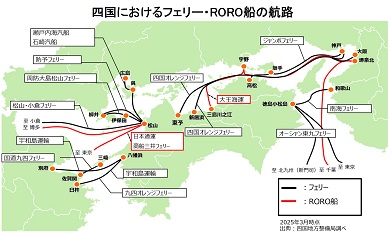

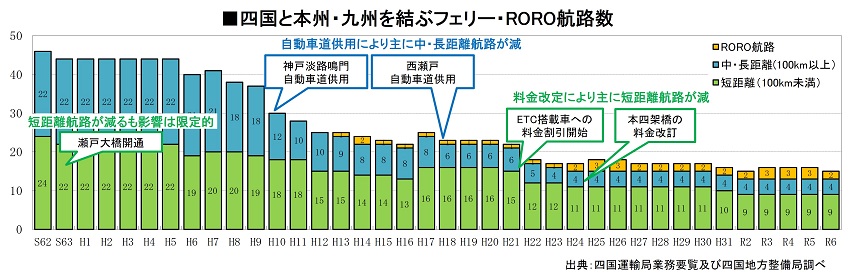

フェリー・RORO船

フェリーやRORO船は、貨物を積載したトラックやトレーラー等の車両をそのまま船内へ積み込んで輸送することが可能です。このため、一般の貨物船のようにクレーンなどによる貨物の積み替え作業を必要とせず、陸上と海上の接続をシームレスに行うことができます。

また、トラックによる陸上輸送に比べ、大量輸送が可能であるため、二酸化炭素(CO2)の排出量も少なく地球環境に優しい輸送機関です。

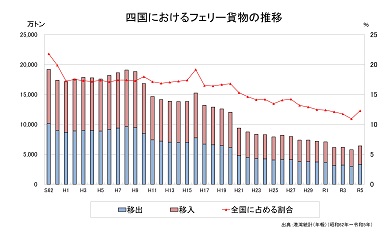

フェリー貨物

原油価格の高騰や本州・四国連絡橋の開通により四国のフェリー貨物量は年々減少し、約40年前と比べて約3分の1となっています。しかしながら、全国のフェリー貨物量に占める四国のシェアは約10%あり、四方を海に囲まれた四国地域では、依然としてフェリー輸送が大きな役割を果たしています。

フェリーは四国地域の物流などの経済基盤、通勤・通学などの生活基盤に不可欠な交通手段として重要な役割を担っています。

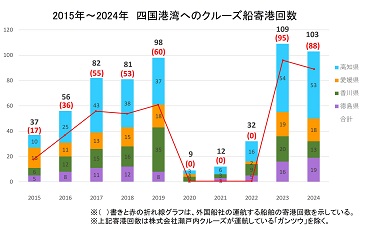

クルーズ船

穏やかさと多島美を兼ね備えた魅力を有する瀬戸内海は、諸外国の港を巡る外航クルーズ船や内航クルーズ船から注目を集めています。クルーズ船を瀬戸内海に誘致することで、四国の観光振興、地域活性化につながることが期待されています。また、太平洋側の高知県でも、クルーズ旅客の快適性・利便性の向上する客船ターミナルが高知港で整備されるなど、今後の更なるクルーズ船の寄港数増加が期待されています。

四国の港湾へのクルーズ船の寄港回数は、2019年まで増加した後、新型コロナの影響で外国船の寄港がなくなり落ち込みましたが、国際クルーズが再開した2023年には過去最高を記録するなど目覚ましい回復をしています。