港湾整備事業

港湾整備の年表

-

大正11年

当時の旧港埠頭(神田瀬川河口付近)小松島港は神田瀬川河口を中心として発展してきた港であり、港と鉄道が直結した、四国の東門として、大いに賑わいました。

-

大正12年

小松島港新港地区の修築工事が認められ、内務省直轄施工により修築に着手しました。

-

昭和9年

小松島港新港地区が完成し、3,000トン級船舶の発着が可能となりました。

-

昭和24年

運輸省第三港湾建設部小松島港工事事務所が設置されました。

-

昭和26年

小松島港が重要港湾に、徳島港が地方港湾にそれぞれ指定されました。

-

昭和35年

-

昭和39年

小松島・徳島の両港を合併し、新たに小松島港として、重要港湾に指定されました。

-

昭和43年

-

昭和48年

-

昭和56年

津田地区に水深10mの岸壁(物資別専門埠頭)が完成しました。

-

平成5年

-

平成7年

徳島コンテナターミナルが供用開始し、赤石地区整備事業が着工しました。

-

平成12年

港湾法一部改正により小松島港は徳島小松島港となりました。

-

平成13年

赤石地区に水深13mの岸壁が1バース完成しました。

-

平成17年

-

平成23年

赤石地区 国際物流ターミナルが供用開始しました。

-

平成27年

沖洲(外)地区 水深8.5mの耐震強化岸壁が供用開始しました。

-

令和2年

-

令和4年

本港地区岸壁水深9mの改良が完了しました。

-

令和5年

金磯地区岸壁水深11mの改良が完了しました。

-

令和6年

徳島小松島港 赤石地区 国際物流ターミナル整備事業が着工しました。

-

現在

徳島小松島港の歴史

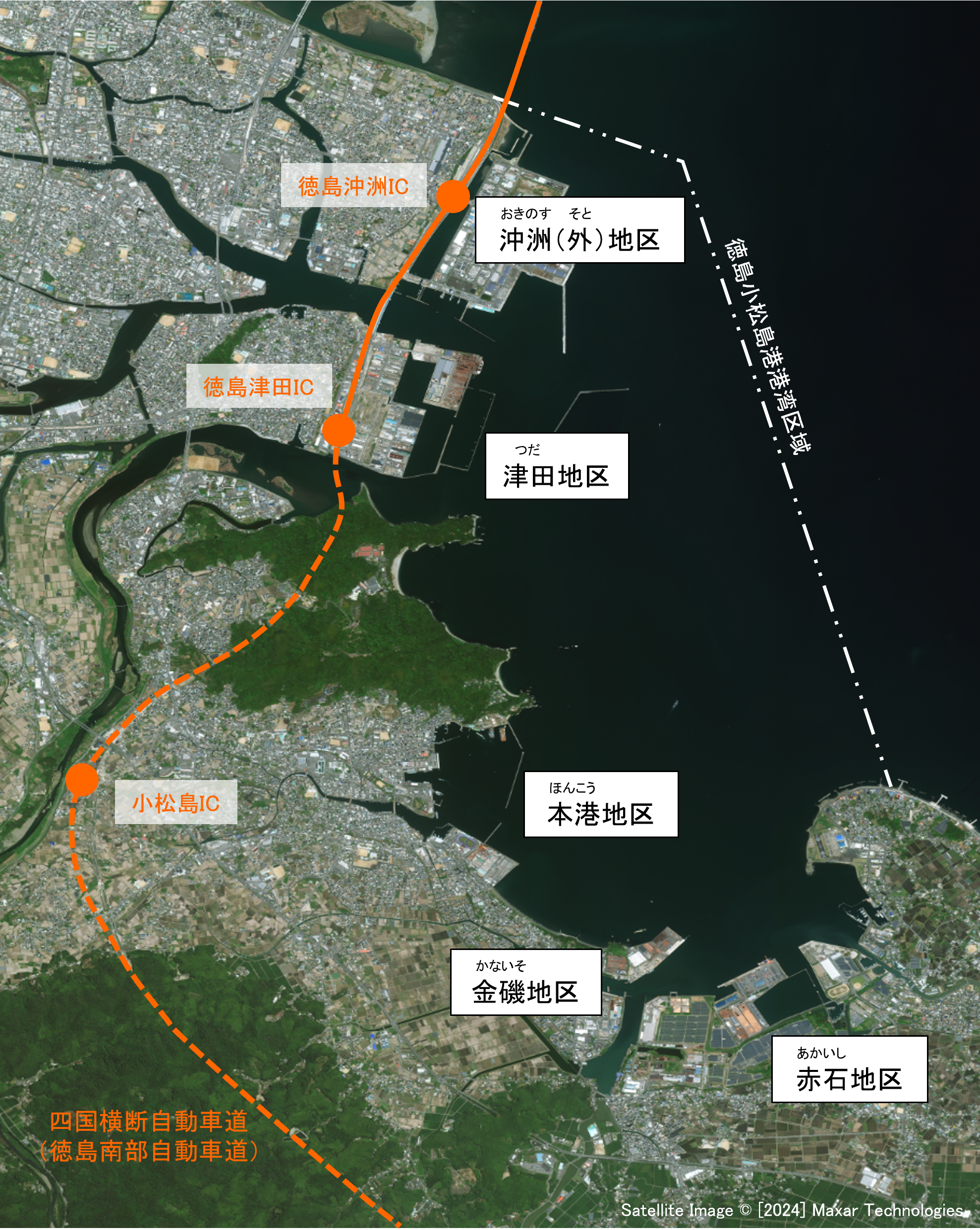

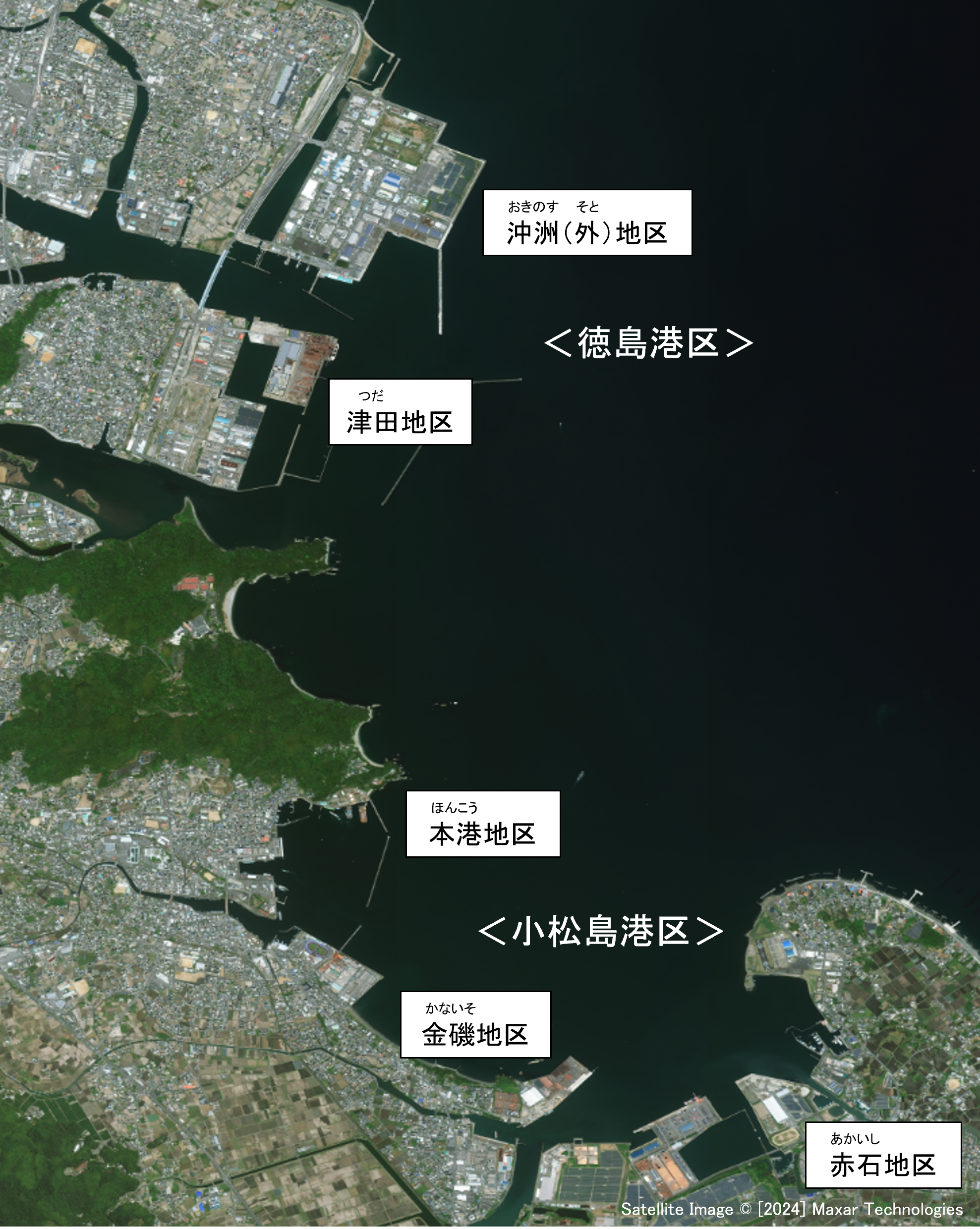

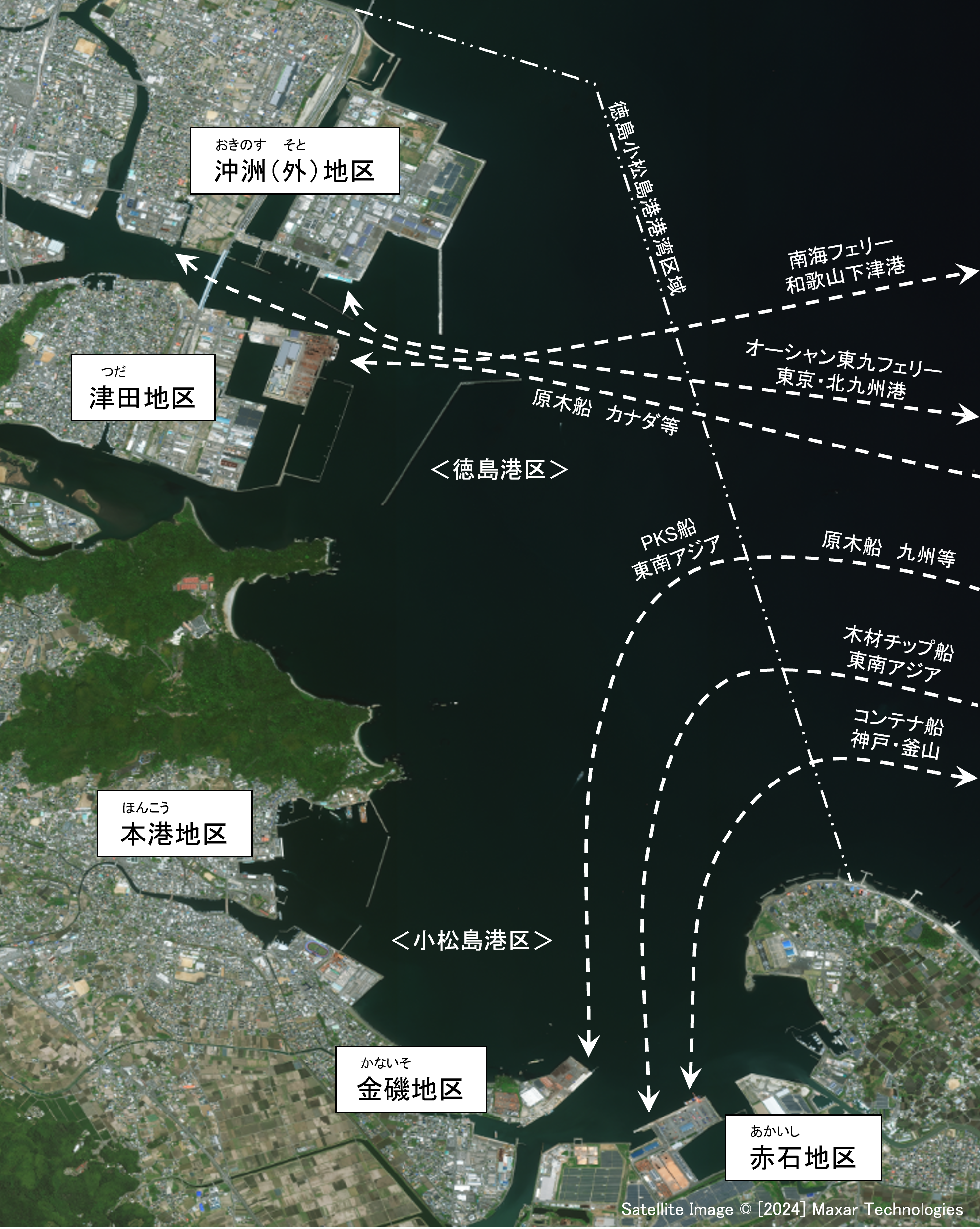

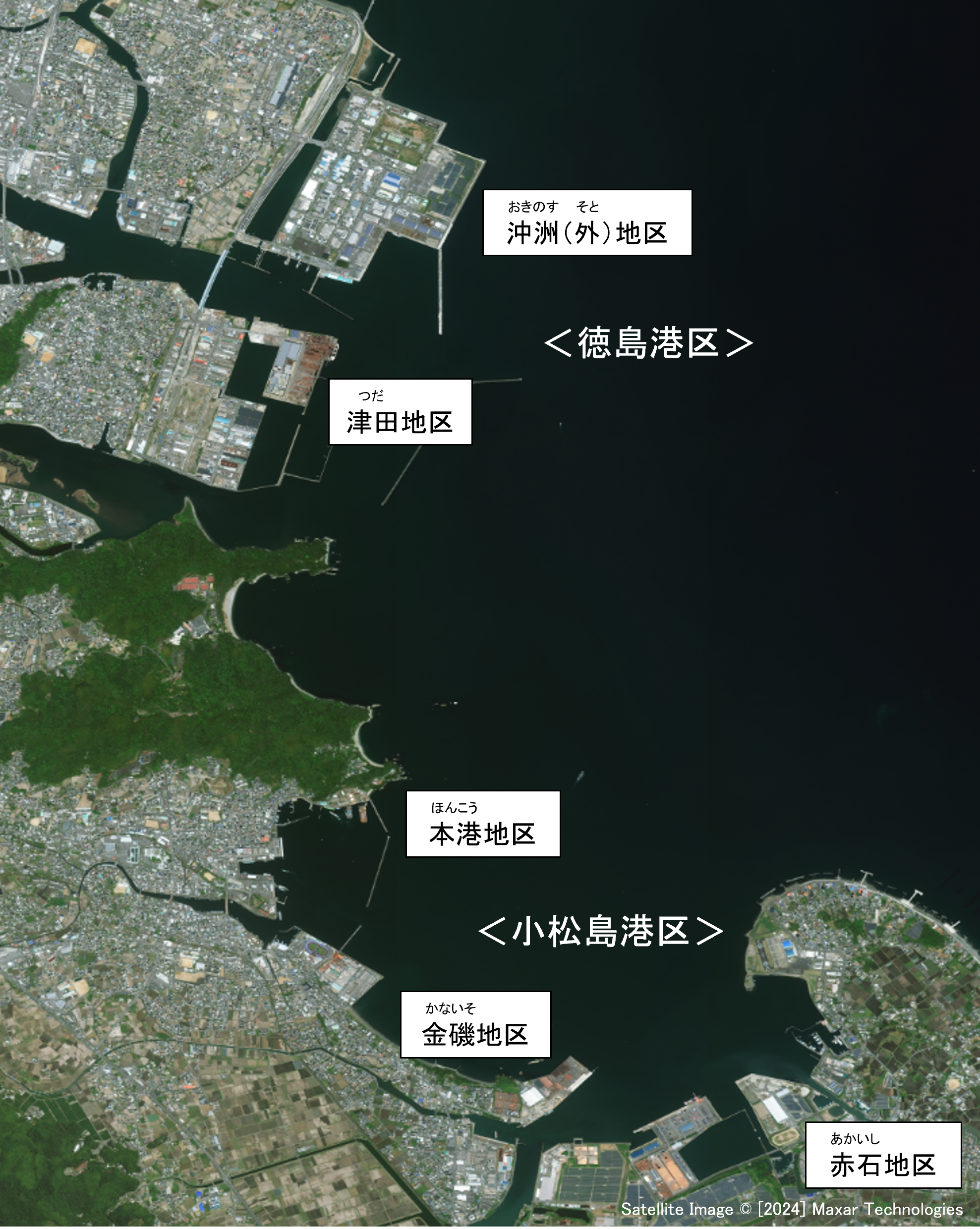

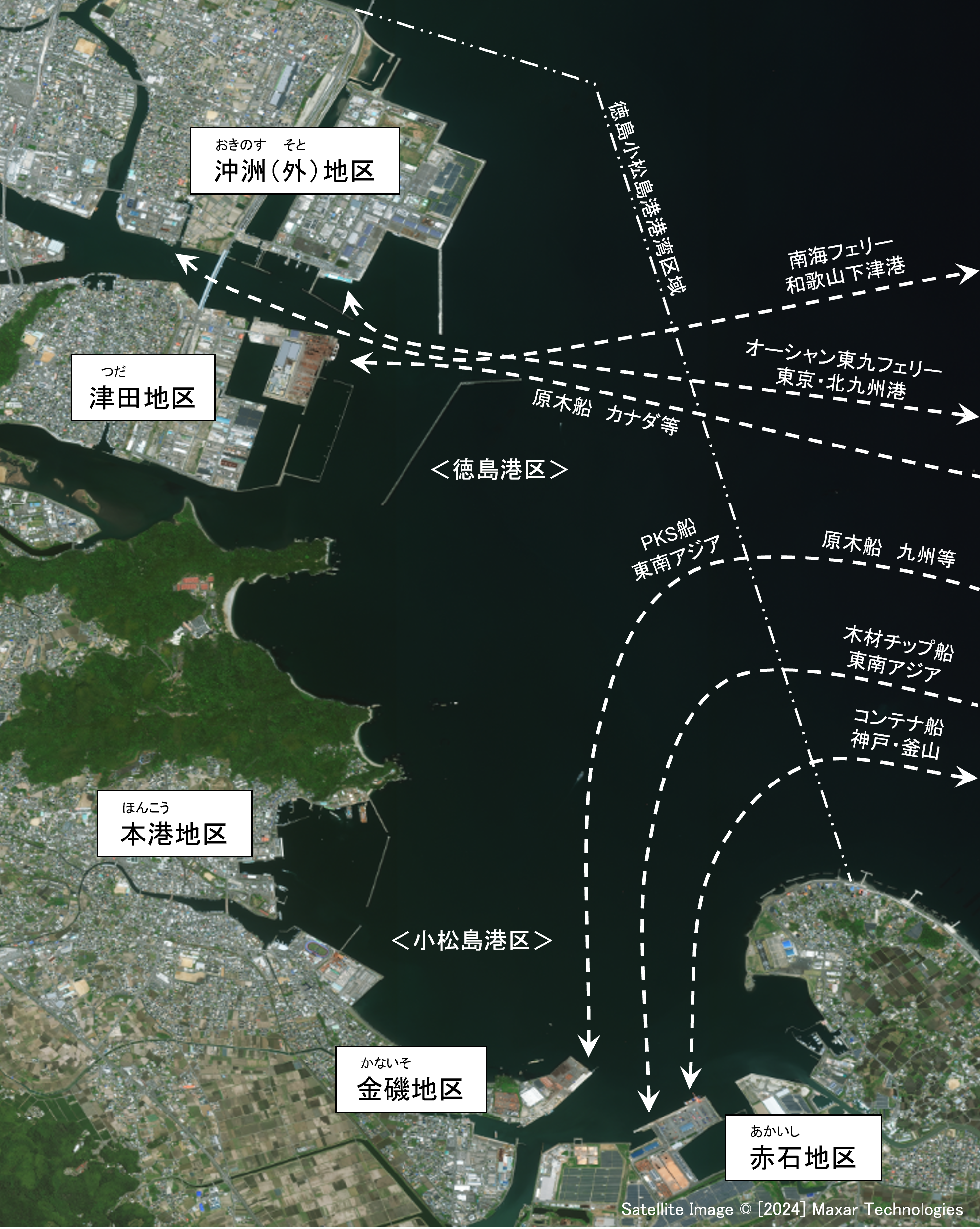

徳島小松島港は、四国東部の紀伊水道沿岸のほぼ中央に開けた港です。昔から大阪、神戸、和歌山など近畿経済圏との結びつきが強く、四国の海上交通の要(かなめ)として、徳島小松島港の窓口である徳島市や小松島市をはじめ、県全体の発展に大きな役割を果たしてきました。徳島小松島港の歴史を振り返ってみると、新町川河口を中心に発展してきた徳島港区は、昭和21年に河口部両岸の整備を皮切りに、順次、中洲、万代地区から末広、沖洲地区へと整備を進めてきました。その後、昭和46年には津田木材団地が造成され、平成5年にはマリンピア沖洲第1期工事が竣工、翌年、沖洲マリンターミナルがオープンしました。以降、外国との定期航路が就航するなど、非常に重要な役割を果たしています。

一方、小松島港区は、神田瀬川河口を中心に発展してきました。大正2年には小松島と徳島との間に軽便鉄道が開通。船車連絡体制が整い、四国の東玄関として賑わいました。そして、昭和9年には3,000トンクラスの船舶が係留できる新港が築港され、昭和35年には、本港地区に水深9メートルの岸壁が、昭和43年には金磯地区に同水深の岸壁が、さらに昭和48年には同地区に水深11メートルの岸壁が完成しました。

最近では、徳島県における貿易拠点として赤石地区において水深13メートルと同10メートルの大型岸壁(徳島小松島港赤石地区国際物流ターミナル)が平成23年に供用を開始し、沖洲(外)地区においては、震災時に海上輸送の拠点となる耐震強化岸壁が平成27年に供用開始となりました。また、令和6年度より赤石地区において、水深13mの岸壁の延伸等の事業が開始されました。

徳島小松島港

港湾が果たす役割

私たち「国土交通省四国地方整備局 小松島港湾・空港整備事務所」が取り組んでいる港湾整備事業は、港が持つさまざまな機能をより効率的に、安全で便利なものとすることを目的に行っています。現在、徳島県には12の港湾(重要港湾2港、地方港湾10港)があり、これらの港湾が果たす役割は、以下のように大きく5つあると考えています。

港湾の5つの役割

(1)モノや人を運ぶ交通拠点としての役割

周囲を海に囲まれた日本は、エネルギー資源や食料をまかなうため、外国からの輸入にかなりの部分を頼っています。その際、大量に物資が運べる船が利用され、その船を受け入れているのが港湾なのです。

(2)雇用機会の拡大を促す役割

港湾があることで、それに関わる各産業、そして私たちの暮らしを支えていることが分かります。貨物を荷役・保管したり、原料輸入や製品輸出を行ったり、港湾に隣接して会社を置いて活動するなど、そこからさまざまな仕事が派生し、多くの人々が働いているのです。

(3)県・市町村の財源を創出・確保する役割

港湾に関わる企業や、そこで働く人が自治体に収めた税は、社会保障や教育、社会基盤整備などに有効に使われています。

(4)生活環境の向上を図る役割

廃棄物処分場としての機能を持っています。徳島県民1人が1日に出すゴミは、約1キログラムと試算されています。県民全体でみると年間約31万トン。焼却処理後、約5万6,000トンにもなり、これらの多くを埋め立てというカタチで、受け入れているのです。

(5)防災拠点としての役割

近い将来の発生が確実視されている南海・東南海地震に耐えられる岸壁を造っておくことで、震災後の船舶による緊急物資の受け入れや、避難者の輸送を円滑に行うことができるようになります。

このように港湾には、さまざまな役割があり、それを十分に果たせる港湾を造るために、私たち事務所が取り組んでいます。

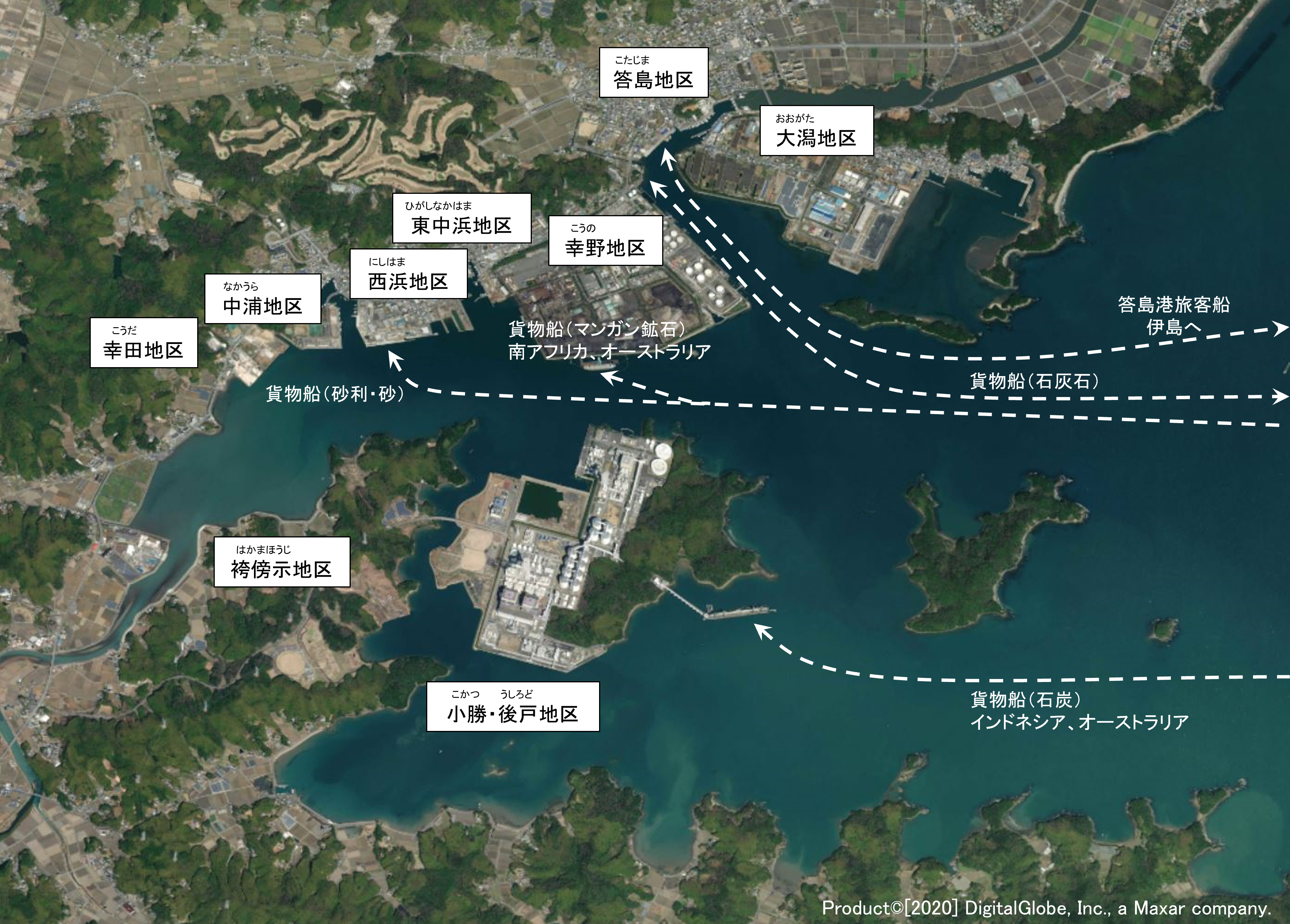

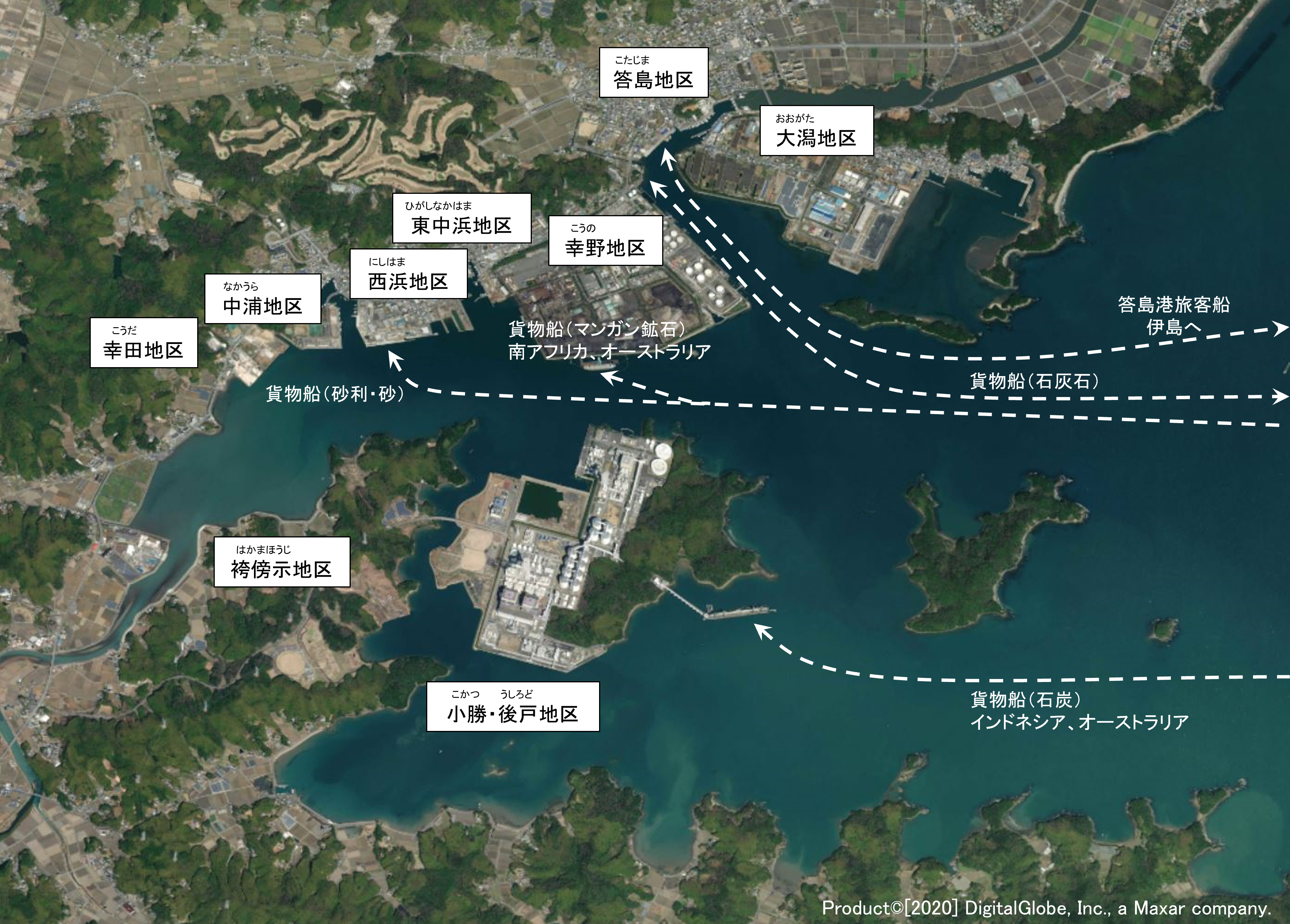

徳島県内における重要港湾の物流

徳島小松島港

橘港

赤石地区国際物流ターミナル整備事業(令和6年度 新規事業化)

赤石地区では、徳島県における外貿拠点として、定期コンテナ航路が神戸港間(国際フィーダー)で週1便、韓国(釜山)間で週2便就航しているほか、木材チップ船も利用するなど背後地で営まれている化学工業・製紙業・バイオマス発電等に係る物流拠点となっております。

そのような中、県内企業では、世界的な自動車のEV化や半導体需要の高まりを受けて、化学工業品等の生産体制の増強を計画しており、原料、製品を輸送するためのコンテナ輸送量の増加が見込まれています。しかし、既存岸壁では既にコンテナ船や木材チップ船が利用しており、新たに国際フィーダー船を同時接岸させるために必要な岸壁延長が不足している状況です。また、大型クルーズ船が寄港した際には、他の船の同時係留ができず、沖待ちが発生しています。

こうした社会経済情勢の変化や課題を踏まえ、岸壁の延伸等の機能強化を行うことで、今後、増大が見込まれるコンテナ貨物需要や2024年問題に起因するモーダルシフト需要へ着実に対応します。これにより、地域産業の国際競争力強化が図られるとともに、国際コンテナ戦略港湾である神戸港への更なる集貨にも寄与します。今後、段階的な供用による早期の事業効果発現を目指して整備を行って参ります。

赤石地区の現況

赤石地区 事業実施箇所

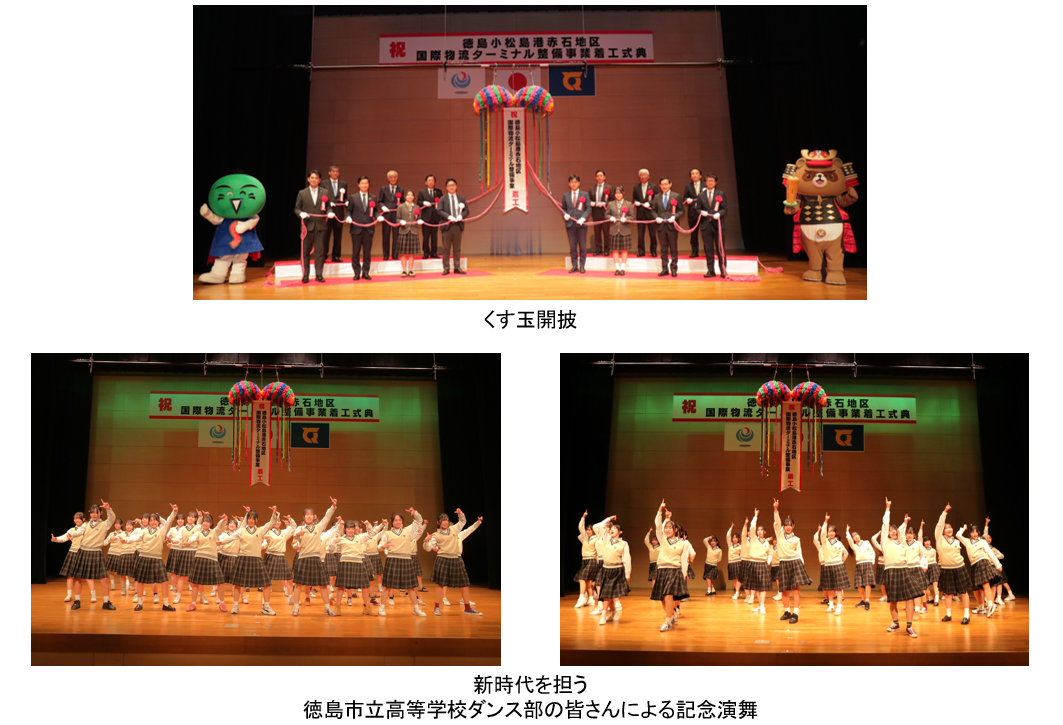

●徳島小松島港赤石地区国際物流ターミナル整備事業着工式典を開催しました!(令和7年1月11日)

令和7年1月11日(土)、徳島小松島港赤石地区国際物流ターミナル整備事業の着工を記念して、徳島県小松島市にあるサウンドハウスホールで記念式典を執り行いました。

式典は、四国地方整備局・徳島県の共催により、地元選出の国会議員をはじめ首長、地元関係者など約200名が出席しました。

後藤田 徳島県知事、稲田 港湾局長の主催者挨拶、国会議員等来賓の方々からのご祝辞を頂戴した後、着工を記念してくす玉開披を行いました。

最後に、徳島市立高等学校ダンス部による徳島県のキャッチフレーズ「新時代へ躍り出そう」をテーマとする記念演舞が披露され、式典に花を添えました。

【概要報告】徳島小松島港赤石地区国際物流ターミナル整備事業着工式典

【概要報告】徳島小松島港赤石地区国際物流ターミナル整備事業着工式典

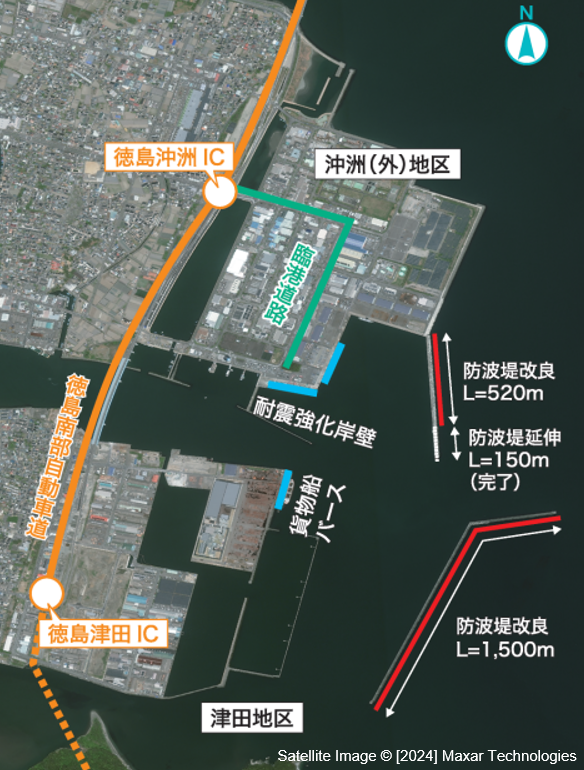

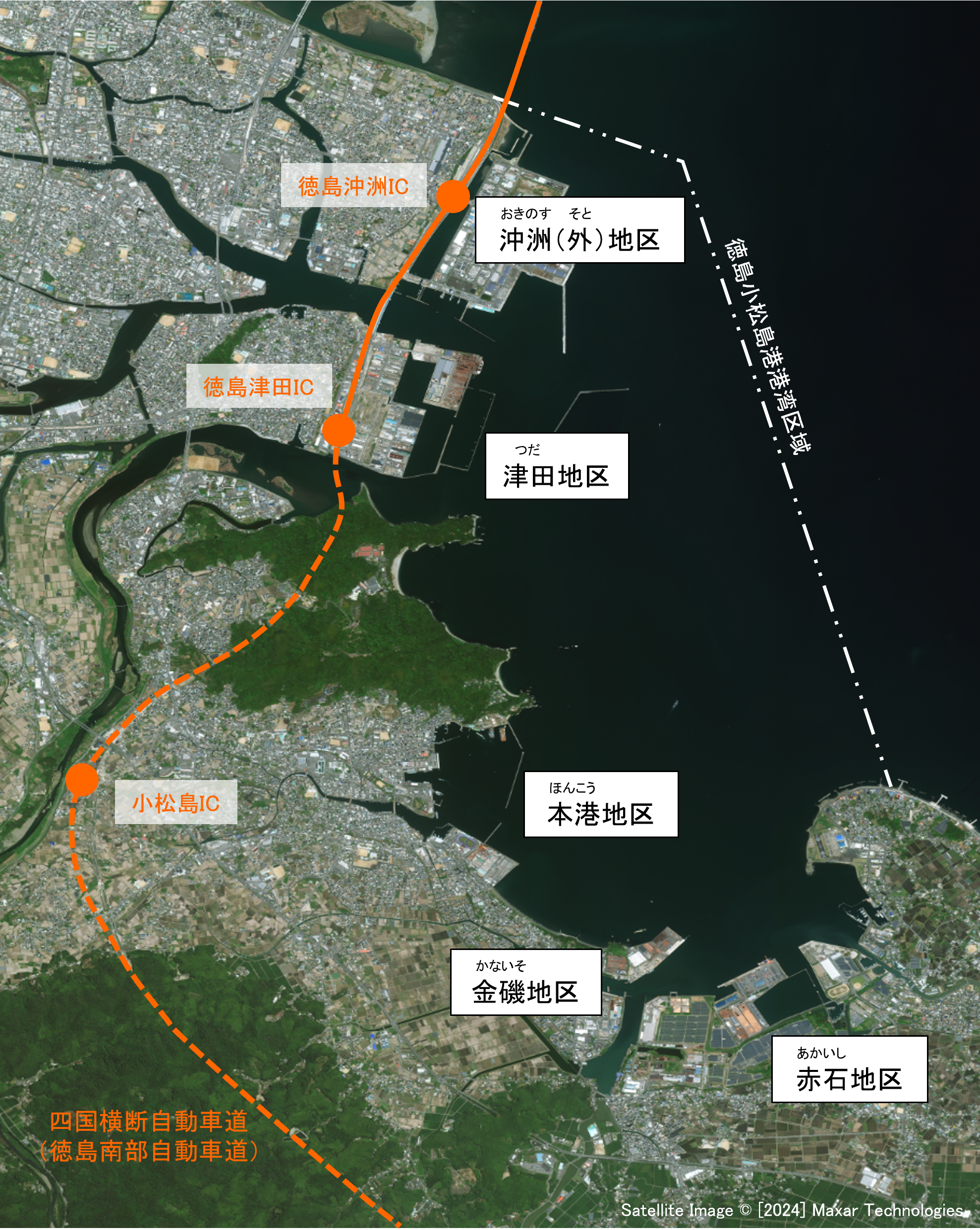

沖州(外)地区複合一貫輸送ターミナル整備事業(令和元年度 事業完了)

徳島小松島港は、四国東部、徳島県の紀伊水道沿岸のほぼ中央に位置し、背後には徳島県の政治・経済・文化の中心地である徳島市及び小松島市を擁しています。また、四国において長距離フェリーが寄港している数少ない港の一つであり、東京・北九州と四国を結び、高速道路や国道に直結した四国の東の玄関口としての機能を担っています。

このような中、東京港~徳島小松島港~北九州港を結ぶフェリー航路は毎日就航していますが、フェリー貨物がほぼ満載になっている曜日もある等、取扱能力は限界に達していました。

このため、今後の利用企業の生産活動の増加や、モーダルシフトの進展に伴う貨物需要の増大を図るため、フェリーの大型化に対応した新たなターミナルを整備し、令和元年度に事業完了しました。

なお、ドライバーがフェリーに乗船せずにシャーシのみを海上輸送する「無人航送」へのシフトが進んでおり、これにより物流の2024年問題(ドライバーの労働時間規制に伴い、何も対策を講じなければ物流の停滞が懸念される問題)にも有効な物流手段となっています。

また、このフェリー岸壁は、耐震強化岸壁として整備されており、大規模地震発生後の緊急物資等の搬入や、さらには、震災後の物流機能を一定確保することで経済活動を支えることができます。フェリー輸送は、荷役機械を必要としないことから、災害時の代替輸送路としても注目されており、実際に被災地支援のための給水車、支援物資を運ぶトラックの輸送に利用されています。

フェリー輸送は、平常時における輸送が期待される一方で、災害時の代替輸送路としても注目されており、被災地支援のための緊急車両や給水車、支援物資を運ぶトラックの輸送にも利用されています。

平成30年7月豪雨時には、西日本の高速道路や鉄道の通行止めにより、九州から近畿、関東方面の物流障害が発生したため、徳島小松島港においてもフェリーによる輸送が増加しました。

参考:

徳島県はフェリー会社と『船舶による災害時の輸送等に関する基本協定書』を締結し、被災者及び救援物資、災害応急対策要員・資機材等の輸送業務にフェリーを活用することとしています。

徳島小松島港

徳島小松島港沖洲(外)地区 複合一貫輸送ターミナル整備事業

ターミナル利用状況

予防保全事業(継続事業)

古くから天然の良港として栄えた徳島小松島港では、 昭和24年から国の直轄事業として港湾の整備を行っており、本港地区、金磯地区、津田地区、沖洲(外)地区、赤石地区を順次整備してきました。施設建造から40年以上経過しているものが多く、老朽化対策が必要です。

そのため、当事務所では予防保全事業に取り組んでいます。

予防保全事業とは、老朽化により利用制限が強いられるなど施設性能が低下した施設について、抜本的な施設更新が必要となる前に、予防保全計画に基づき、施設の一部を予防的にリニューアルする事業をいい、本来の施設性能を取り戻すだけでなく、ライフサイクルコスト縮減や施設の長寿命化を図ることが出来るメリットがあります。

徳島小松島港における今後の港湾施設の老朽化対策については、施設の老朽化状況や利用状況を踏まえ戦略的な検討を行い、利用者の安全・安心を確保していきます。

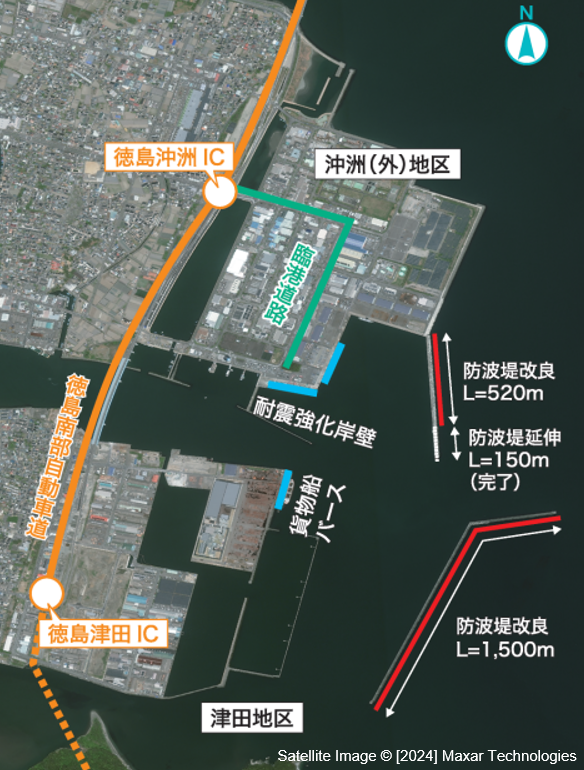

沖洲(外)地区、津田地区

徳島を始め太平洋沿岸では、今後30年以内に70~80%程度の確率で発生するといわれている南海トラフを震源とする巨大地震の発生やそれに伴う地震津波の来襲が危惧されています。沖洲(外)地区では令和元年度に沖洲(外)地区防波堤の150m延伸整備が完了し、延伸区間については通常時の港内静穏度確保のみならず、南海トラフ地震津波による施設倒壊を防ぎ、発災後も速やかな災害支援活動を行える機能を付与しました。

これに引き続き、沖洲(外)地区防波堤(150m延伸部除く)、津田地区防波堤についても同様に令和2年度より事業化し、南海トラフ地震津波による施設倒壊を防ぐための改良に取り組んでいます。

沖洲(外)地区防波堤、津田地区防波堤

金磯地区

金磯地区の岸壁では、主に原木、PKS(パームやし殻)の荷役やクルーズ船の寄港地として利用されていますが、供用開始から約50年が経過し、平成25年度より岸壁の一部に利用制限がかけられている状態でした。そのため、平成28年度より老朽化対策として金磯地区水深11m岸壁の改良工事を港湾機能を保持しつつ実施し、令和5年度に完了いたしました。

また前面泊地は土砂堆積により一部水深11mを確保出来ていない状態となっていることから、早期の水深確保と予防保全の観点から、泊地浚渫等に取り組んでいます。

金磯地区 事業実施箇所

浚渫工事の様子

【概要報告】徳島小松島港赤石地区国際物流ターミナル整備事業着工式典

【概要報告】徳島小松島港赤石地区国際物流ターミナル整備事業着工式典